- 22 كانون الثاني 2024

- مقابلة خاصة

بقلم : عبد اللطيف الوراري

دليل لا يتقادم

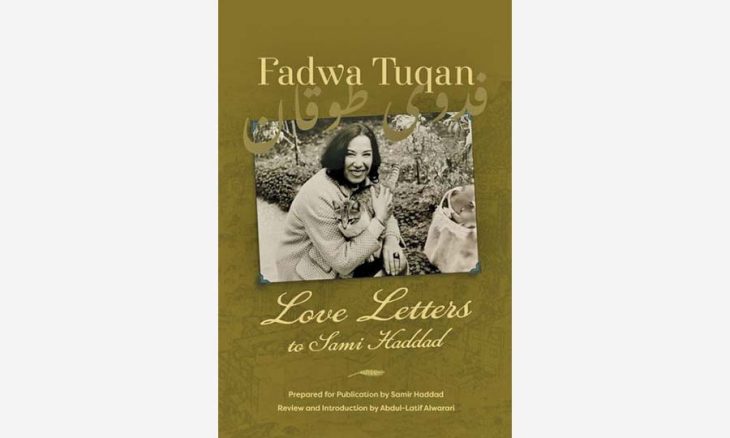

ظهرت في هذه الأيام الترجمة الإنكليزية لكتاب «فدوى طوقان: رسائل حبّ إلى سامي حداد»Fadwa Tuqan: Lettres d’amour à Sami، الذي كان قد صدر في نسخته الأصلية قبل أربع سنين (دار أزمنة، عمان 2020)؛ وهي الرسائل التي تبادلتها الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان (1917- 2003) مع الإعلامي الأردني الراحل سامي حداد (1939- 2021) في أواسط السبعينيات من القرن العشرين. ورغم أنها ـ كما جاء في العنوان- رسائل حبّ بكل ما تحمله العبارة من معاني الرفعة الإنسانية وتحفل به من سخاء العواطف وآثار الحياة الداخلية وتقلُّباتها في زمن خاص، غير أنها تتنوّع من حيث المواضيع التي تتناولها فدوى، سواء تلك التي تضمّن فيها آراءها حول حياتها الشخصية وأسرار كتابتها الشعرية، أو وصفها مشاهد من الحياة الفلسطينية تحت الاحتلال، وأحوال العرب في زمن الهزائم، أو تقييمها للأحداث السياسية هنا وهناك، أو تأملها في عصرها المصطخب بالأحداث والأكاذيب والخسارات الجماعية. وهذا ما يعطي للرسائل صفة الوثيقة التي لا تتقادم أدلّتها أو تخفت نبرتها الصادقة الجارحة، لاسيما أنها كُتبت تحت الاحتلال الإسرائيلي، واصطبغت بآثاره المدمرة على الإنسان والثقافة والأرض، وبالتالي بوسعها أن تشكل دليلاً آخر عند القارئ غير العربي على جرائم هذا الاحتلال. وفي هذا السياق، كتب عبد الرحيم الفقراء الإعلامي ومدير قناة «الجزيرة» في واشنطن: «ترتبط رسائل فدوى طوقان بتقليد أدبي قديم لطالما اعتزت به الآداب العربية. نأمل أن ترضي هذه الترجمة بعض فضول العالم غير العربي حول هذا التقليد، وحول عالم كاتبة فلسطينية كانت حياتها مطرزة بمعاني الحزن والصراع والعاطفة وعبقرية البقاء في عالم القرن العشرين. محتوى الرسائل متنوع، وأسلوبها صريح على نحو ساحر ذي إيقاع طبيعي. إنه أسلوب كاتبة مؤثرة تكمن جاذبيتها القوية في أنها تمنح قراءها بشكل ما بوصلة الفضول أثناء سعيهم لاستكشاف المشهد المعقد لفنّها وهو يتشابك مع التحديات الشخصية والاجتماعية والسياسية والتاريخية التي واجهتها خلال حياتها كامرأة وكفلسطينية وكاتبة في آن. فمن المؤمل أن تربط هذه الترجمة روحها بروح العالم المعاصر الناطق باللغة الإنكليزية، وإذا حدث ذلك فإن رسائلها ستصبح جسراً إضافيّاً تشتد الحاجة إليه عبر الانقسامات العالمية المتزايدة اليوم».

تحت الاحتلال

بالنظر إلى تاريخ كتابة الرسائل؛ أي أعوام 75، 76 و1977، فقد كانت الشاعرة الفلسطينية تشعر بـ»الدُّوار» الذي أخذ يلفُّ حياتها على الصعيدين الخاص والعام. فهي تدين الاحتلال الإسرائيلي وما يفرضه من عوامل القهر والاستلاب، وتدين الزمن العربي الرديء والمتخاذل وسط مؤامرات لا نهاية لها، ومن ثمة كانت تقف مشدوهة بما يجري في واقع مختلّ، وتحاول أن تبحث عن معناه عبثا، كأنّما كُتب عليها وعلى غيرها أن يكون «جيل العذاب والصلب والجلجلة». ففي رسالتها «أتراني هززتُ بقصيدتي النخلة؟» المؤرّخة في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 1975، كتبت: «السؤال الملحّ والمحيّر هو: هل تقدر إسرائيل أن توقع بنا أذىً أكبر من هذا الذي نوقعه نحن بأنفسنا؟ مشدوهة أنا بما يجري، أبحث عن معناه فأعيا وأتعب عبثا. المتآمرون علينا في الظلام ينزلون بنا إلى تحت ليقطعوا علينا طريقنا التصاعدي الذي بدأناه بعد أكتوبر/تشرين الأول 1973». وبما أنّ التجربة السياسية دخلت في حركة المد والجزر في تلك الفترة، وأنّ المنطقة دخلت في حقبة مظلمة لا نهاية لها، لم تكن تخفي خوفها، وتشاؤمها كذلك، ومع ذلك ـ وهذه إحدى خصال أمّ فلسطين- تحاول أن تتّخذ موقفا أقوى من طبيعتها ومن «حتمية الطبائع» وأن تستدعي تفاؤلها وتأمل لو امتدّ العمر بها حتى تشارك في فرحة الشعب المكافح؛ لأنّ «إرادة الحياة هي الأقوى، وإلا فما معنى استمرار الصراع بين قوى الظلام وقوى الشعب الذي يُصرّ على الحياة ويرفض أن يستسلم؟». الصراع قد يطول ويستغرق جيلين أو ثلاثة أجيال فأكثر.

لم تتوّرع عن البوح والاعتراف بما كانت تشعر به من حالٍ لم تتغيّر في زمن الاحتلال الغاشم لبلدها فلسطين، حيث تعاني مثل أبناء شعبها من عقابٍ جماعيٍّ مثل إغلاق الجسر، ومن موظّفي البريد الفضوليّين أكثر من اللزوم وهي تهمُّ بإرسال المظروف، بل من جنود الاحتلال. تحكي في إحدى رسائلها، أنّه في طريق عودتها من رحلة صيف، أخذ الرقيب اليهودي على الجسر إحدى قصائدها، وقرأها بفضول. وكتبت: «خرجت من الغرفة وأنا ألعن هذا الزمان الرديء وأتساءل بمرارة: «ترى هل خُلق الإنسان ليقع في فخّ عالمٍ يحكمه الشرّ والعبث؟». كانت الأيام تتشابه أمام عينيها، فلا ترى في الأشياء التي حولها إلا وجهها المظلم، وحيث الطّوفانُ «الكاكيُّ» يهجم على طرق الإسفلت في كل يوم من أيّامَ السبت، الذي هو يوم العطلة في إسرائيل، حيث يتدفّق فيه الإسرائيليون على بلدها المُحتلّ ويجوبون الشوارع بحماية جنود الاحتلال، على نحو يُكثّف عندها الشعور بغربتها في الوطن المحتلّ. يقول صبري حمادي أستاذ اللغة العربية في قسم اللغات الأجنبية في كلية واشتناو أن آربر (ميشغان، أمريكا): «تظل الحاجة ماسة لقراءة هذا الكتاب «فدوى طوقان، رسائل حب إلى سامي حداد» فهو يضيء جانبا مهما في حياة الشاعرة الفلسطينية المهمة فدوى طوقان من جانب، ومن جانب آخر يضيء طبيعة المرحلة التي مرت بها القضية الفلسطينية، إذ اصطبغت رسائل الشاعرة المبدعة فدوى طوقان، وهي الشاعرة المرهفة بالألوان المعتمة التي خلفتها نكسة حزيران/يونيو وما تلاها. وليس غريباً أن تبدو هذه الرسائل وكأنها قصائد نثر متقنة وزاخرة بالصور الشعرية والمشاعر الحقيقية لشاعرة مبدعة ابتليت باحتلال وطنها، شأنها في ذلك شأن الإنسان الفلسطيني؛ حيث كان، سواء في الأرض المحتلة أو في المغترب، الذي يعيش فيه مضطرا، يجد نفسه غريبا بعيدا عن أرضه وأرض آبائه وأجداده».

لقد كان الواقع السياسي أو الصعيد العام يُؤثّر في حياتها الخاصة ويؤذيها أيّما إيذاء، كما تُؤثّر فيها هموم الناس وأهلها القريبين من عائلتها الصغيرة، فتحاول أن تجد سبيلا للتصالح مع النفس، وأن تختار ما يمليه عليها نزوعُها الشخصي، وأن تستعيد الانسجام والتناغم؛ فالصراع مع النفس لن يهدأ إلا في لحظة الموت، وهي التي تصدع في لحظة تجلٍّ مهيبة: «يا له من بَرْقٍ ضرب غابات النفس بالصاعقة فأشعلها!». ففي ظلّ هذا الحصار بالواقع وهموم الناس إلى حدّ الاختناق، بدت روح فدوى متعطّشة إلى الوحدة المطلقة والاستغراق في الكتابة وفي مطالعة الكتب التي تُحبّها، ولاسيما قصص الكاتب الروسي أنطون تشيكوف، التي تفيض باللواعج الإنسانية الداخلية كما لو أنّها تستمدُّ منها العزاء المنشود أو الطاقة المفتقدة. تُحبّ الليالي وتأرق معها، وتُحبّ أن تسمع موسيقى المُوشَّحات والمواويل من ذوات الشجن، التي تعيدها إلى أيام الطفولة السحيقة، وتجعلها تحيا مرّة أخرى «في السنين التي ولّت ولن ترجع ثانية». كما بدأ ينشأ عندها نُزوعٌ إلى التصوُّف، فتجد نفسها تكتب عن «الحلول والفراغ» وغزال الشوق الذي خرج من مخبئه على حين غرة. لقد أمد الأدب، والفنّ، والشعر، والموسيقى روحَها بالثراء والفرح، بل أنقذه من الموت، وتَجدّدت حياتها في كلّ مرة مع الحبّ بما فيه من جلال وقوة وانبعاث جديد.

قوة الحبّ

بدأت قصة الحُبّ بين فدوى وسامي في عام 1975؛ بعد أن زارت الشاعرة إنكلترا والتقت به. وعلى قصر المُدّة التي تعرّفت فيها على سامي، فإنّها شعرت كأنّها تعرفه من أعوام بعيدة، وهو دليل على زمن الوحدة الذي كانت تعيشه الشاعرة وتُذكّره به من حين إلى آخر. كان هذا الحبّ الوليد، والضروري إلى واحدةٍ في مثل سنّها وحظها العاثر، يغتنى بالشعر والفنّ والموسيقى، سواء عبر ما يتبادلانه من رسائل وبطاقات بريديّة، ومن كتب وأشعار جديدة، أو أغانٍ وتسجيلات شعرية عبر إذاعة (بي بي سي) أو كذلك عبر ما يحضرانه من عروض مسرحية وفنية أثناء لقائهما في لندن.

من نابلس إلى لندن، أو العكس، كانت الرسائل التي يتبادلها المُحبّان ترياقا وجسرا من العواطف الحيّة؛ فقد كانت تتلقّى الرسالة بذراعين مفتوحتين، وتستكين روحها إلى دفء المشاعر المتدفّقة فيها، وتنهض للردّ في الغد أو بعده؛ «حيث أكون قد لملمتُ بعض الأجزاء من نفسي المبعثرة هنا وهناك». فرسائل فدوى ـ كما يظهر- لا تكتبها تحت طائلة الرد السريع، بل على مزاجها وتوقيت قلبها؛ لهذا نظفر من رسائلها بأبعاد فكرية وفنّية لا تخلو من صدق وإمضاء شخصي. لكن تظلّ، مع ذلك، على مسافة ذهنية وجمالية بينها وبين رسالتها، إذ لا تسترسل في كتابتها كما اتّفق وتتوخّى الحيطة من لسان يراعها السيّال، وأحيانا تأتيها فكرة التوقّف بسبب ما عُرف عنها من تكتُّم على مشاعرها وميلها الانطوائي، ثمّ سرعان ما يغلبها دَفْقُ «المطر المنهمر من آفاق القلب والرُّوح!»؛ إذ كان الحُبّ مقودها، وكانت رسالة الحُبّ تعني عندها أن تفتح الشُّرفة وأن تتغلّب على «صقيع الوحشة» الذي تشعر به في وحدتها. كتبت مي الريحاني، حفيدة أمين الريحاني ومديرة كرسي جبران للقيم والسلام في جامعة ميريلاند (أمريكا): «استمتعت بقراءة الترجمة الإنكليزية للكتاب، بقدر ما استمتعت باللغة العربية الأصلية. فدوى طوقان الشاعرة الفلسطينية البارزة، تعتمد على الحب لمساعدتها على تجاوز مظالم الحياة: الاحتلال الإسرائيلي لأرضها الحبيبة والوحدة والألم.

ومع ذلك، فإن رسائل الحب التي كتبتها إلى سامي حداد تدور حول قوة الحب، وكيف يمنح هذا الحب الشخص أجنحة ليطير بها إلى ما وراء البؤس، وكيف تجاوزت فدوى من خلال الحب العالم الذي كان ينهار من حولها». كانت فدوى صادقةً في حبُّها ومن أجل حُبّها؛ الحُبّ الذي نعتته بأنّه على «توقيت الديمومة» ولم تنبس بكلمة تعكر صفاءه وتكدّر ماء بحيرته التي تتماوج بأجمل الأقمار وأنقى البجع. في رسالة، هي الأطول بين الرسائل؛ بسبب بعدها الكنائيّ ـ الرمزي وجريانها على منوال تيار الوعي وتداعي الذكريات، تنتهي فدوى إلى هذا الدرس البليغ؛ وهو: «القدرة على أن نُحبّ». تستحضر في الرسالة حكايةَ رفيقةٍ ترجع الصُّحبة بها إلى أيام الطفولة. لكن هذه الرفيقة لم تكن إلا فدوى نفسها، فدوى الصدق والعفويّة، وفدوى القول الذي لا يصدر إلا عن إحساس حقيقي عميق، وفدوى العاشقة التي كانت تملك ديناميكية عاطفية عجيبة إلى ما قبل حرب حزيران/يونيو 1967، وكانت تنشغل بالحبّ انشغالا أبديّا؛ قبل أن تصبح واحدةً من شخصيّات تشيكوف، التي يصطخب باطنها بالمشاعر المتلاطمة وغير القابلة للفهم، وقبل أن تتحوّل إلى (ميديا) الأسطورية، وإلى الفتاة النابلسيّة التي يلتمع على وجهها أسى الدمعة وبريقها الغامض؛ الدمعة التي تزخر بعنفوان التيّار وهو يجري تحت الماء. وإذا كانت تنقطع أحايين عن العالم الخارجي بأخيلتها وانفعالاتها، فلأنّها تريد في كل الأزمنة أن تتعلّم من شرط كينونتها الخاص، وأن تحافظ على جدارة الحبّ واستحقاق الحياة، رغم مصاعبها الجمّة: «القدرة على أن نُحبّ»؛ هذا كل شيء، وما تبقّى مجرد تفاصيل في صميم الحكاية الإنسانية، التي يمكن للقارئ أن يلتقط من خلال تعبيراتها كيف كانت الشاعرة الفلسطينية تنهض بالحبّ وفي طريقه، بل يشعر بإرادتها وبإرادة الفلسطينيين أنفسهم في المقاومة ضد الاحتلال.

عن القدس العربي