- 11 حزيران 2025

- مقابلة خاصة

القدس - أخبار البلد - كتب نافذ عسيلة

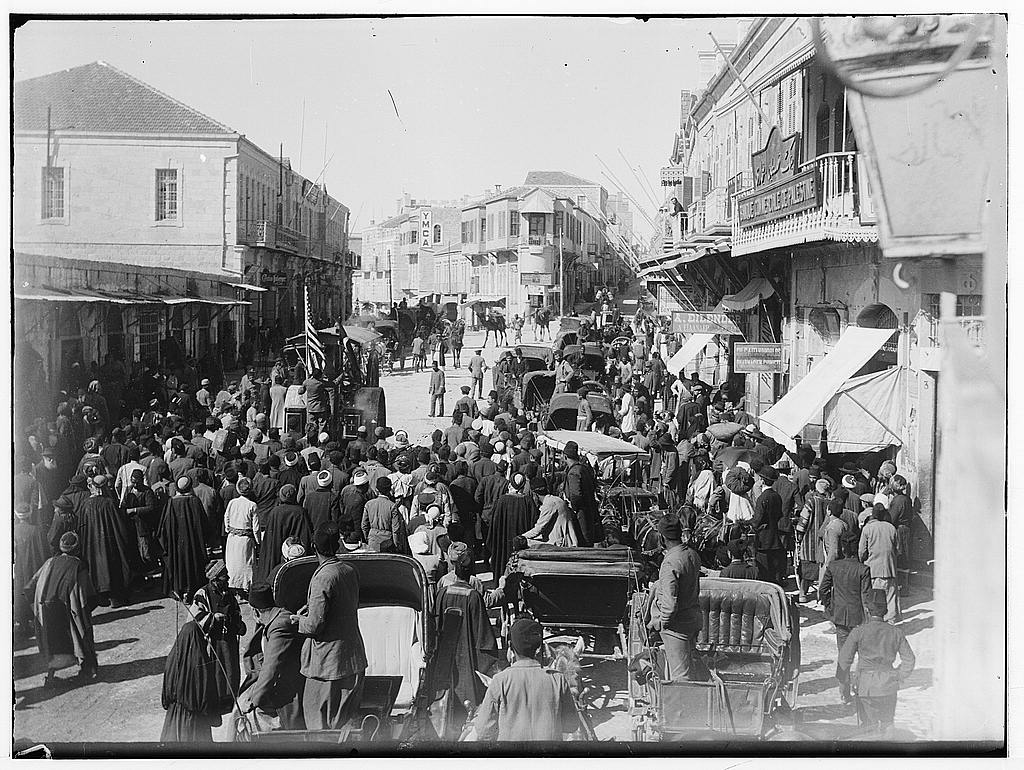

شكلت القدس العثمانية نموذجاً فريداً للتعايش بين الأديان والثقافات خلال الحقبة العثمانية (1516-1917). اعتمد العثمانيون نهجاً مرناً في إدارة المدينة المقدسة، حيث نجحوا في صياغة هوية جامعة توازنت بين الخصوصيات الدينية والمشتركات الحضارية. برز هذا التفاعل عبر سياسات إدارية ذكية حافظت على حقوق الطوائف مع تعزيز البنى التحتية والعمرانية التي خدمت الجميع. كما أتاح نظام الوقف العثماني مساحة للتعايش الديني، بينما شهدت الحياة اليومية تبادلات ثقافية عميقة بين المسلمين والمسيحيين واليهود وتحولت إلى فضاء حيوي للتفاعل الإنساني، حيث تجاوزت دورها الديني لتصبح نموذجاً للتعايش في ظل نظام متعدد الثقافاتى وتركت هذه الحقبة إرثاً حضارياً متميزاً لا يزال مرئياً في نسيج المدينة الاجتماعي والعمراني حتى اليوم.

1. الإدارة والسياسة العثمانية

- شكل العثمانيون تعاملهم مع القدس كفضاء ديني متعدد الطبقات عبر ممارسات سلطوية وإدارية عززت الطابع الإسلامي للمدينة دون إقصاء الطوائف المسيحية واليهود، فقد اعتمدوا سياسة الملل، التي سمحت للجماعات الدينية بالاحتفاظ بقدر من الحكم الذاتي في شؤونها الدينية والاجتماعية، مما خلق شكلًا من التوازن بين مركزية الدولة العثمانية وتعددية الهويات الدينية.

من خلال هذا النظام، سعت الدولة العثمانية إلى ضبط التفاعلات بين الجماعات المختلفة، ليس فقط عبر التنظيم الإداري، بل أيضًا عبر الرمزية الدينية والمعمارية مثل تجديد قبة الصخرة وترميم كنيسة القيامة، بما يعكس رغبتهم في ترسيخ شرعيتهم بوصفهم حماة الأماكن المقدسة. هذه الديناميكية أنتجت نمطًا فريدًا من التعايش، كان يتسم بالتراتبية الاجتماعية والدينية، حيث لم تكن الجماعات الدينية متساوية تمامًا، لكن تمت إدارة الاختلاف ضمن منطق الإمبراطورية. وهذا ما يفتح المجال لتحليل العلاقات بين السلطة والمقدس وكيف لعبت القدس دورًا رمزيًا في الخطاب الإمبراطوري العثماني.

- تم تطبيق نظام الطوائف في العهد العثماني، وهو نظام سمح لغير المسلمين بإدارة شؤونهم الدينية والاجتماعية تحت حكم ذاتي محدود. هذا النظام أتاح لكل طائفة دينية تنظيم شؤونها الداخلية، مثل التعليم والزواج والعدالة، مما ساعد في الحفاظ على التعددية الثقافية والدينية. لكن في الوقت ذاته، كان هذا النظام يحدد أطرًا معينة للعلاقات بين الطوائف، ويعزز من هيمنة السلطة المركزية العثمانية على كافة المجتمعات، مما يساهم في تعزيز الهويات الجماعية الخاصة بكل طائفة.

- مثلت الإصلاحات الإدارية التي طالت القدس خلال القرن التاسع عشر في إطار سياسات التنظيمات تحولاً بنيوياً في الفضاء الحضري والاجتماعي للمدينة. هذه الإصلاحات التي تمثلت في إنشاء بلديات وتنظيم الأوقاف وتحسين الصحة العامة وتوسيع شبكات الطرق والمياه، لم تكن مجرد استجابة لتحديات مادية، بل جاءت ضمن مشروع سياسي إمبراطوري يسعى إلى ترسيخ نمط جديد من الحوكمة الحديثة.

في هذا السياق، لم تعد العلاقة بين الدولة والسكان تمر عبر الوسطاء التقليديين من زعامات دينية أو محلية فقط، بل بدأت الدولة العثمانية تتدخل مباشرة في حياة السكان من خلال آليات بيروقراطية وهو ما يمكن فهمه كنوع من إعادة هيكلة السلطة. فتقديم الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس النظامية، لم يكن محايدًا، بل أعاد تشكيل موقع الدولة في الوعي الجمعي ورسخ حضورها اليومي في الفضاء العام. تبعًا لذلك، تغيرت شبكة العلاقات الاجتماعية داخل المدينة حيث بدأت تظهر طبقات جديدة من النخب، خاصة تلك المرتبطة بالجهاز الإداري العثماني أو المتعلمة في المدارس الحديثة في مقابل تراجع بعض الأطر التقليدية للسلطة المحلية. هذا التوزيع الجديد للموارد والرمزية السلطوية أعاد تشكيل التراتبية الاجتماعية وفتح المجال أمام أنماط جديدة من الانتماء والهوية. ومن خلال هذا التحول، يمكن القول إن القدس لم تعد فقط فضاءً دينياً تقليدياً، بل أصبحت أيضًا ساحة لتجريب نموذج الدولة الحديثة داخل جسد إمبراطوري يتأرجح بين الإصلاح والمحافظة.

2. التنوع الديني والاجتماعي

- شكلت القدس العثمانية فضاءً ديناميكياً للتعددية الدينية، حيث تعايشت المجتمعات الإسلامية والمسيحية واليهودية في نسيج اجتماعي معقد. أدت السياسات العثمانية إلى خلق نظام توازني سمح لكل جماعة دينية بالمحافظة على هويتها الخاصة مع المشاركة في الحياة الحضرية المشتركة. هذا التعايش لم يكن مجرد تعاقد سياسي، بل أنتج ثقافة يومية مشتركة تجلّت في أنماط العيش والتفاعلات الاقتصادية والتبادلات الرمزية، رغم حدودها.

- ساهم ازدهار الحج والسياحة الدينية في إعادة تشكيل مدينة القدس بوصفها مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا نابضًا، يرتكز على التفاعل الدائم بين المحلي والعابر، فتدفق الحجاج لم يكن مجرد حدث ديني، بل شكل بنية زمنية ومكانية متكررة، دفعت نحو تنشيط الأسواق وتوسع الخدمات وخلق شبكة من العلاقات العابرة للحدود، مما أدى إلى إعادة رسم خارطة التفاعلات اليومية في المدينة. هذا التدفق المستمر من الأجساد والرموز والخطابات الدينية، أفرز حالة من الحراك الثقافي الذي تجاوز الاستهلاك الاقتصادي، لينعكس على تشكيل الهويات والانتماءات. فالحاج، بوصفه زائرًا ومشاركًا ومستهلكًا في آن، أصبح وسيطًا في إنتاج مشهد ثقافي متعدد الأبعاد، تتداخل فيه اللغة واللباس والممارسات الطقوسية، ما أعاد صياغة الفضاء العام كحيز مشترك تتفاعل فيه سرديات متعددة.

وبفعل هذا التداخل، تحولت القدس إلى نقطة تقاطع أنثروبولوجية بين الثابت والمتحرك بين المحلي والوافد وبين المقدس واليومي، وبرزت أنماط جديدة من العلاقات الاجتماعية، إذ باتت بعض العائلات المحلية تبني رأس مالها الرمزي والمادي من خلال علاقاتها مع الحجاج، ما أفرز تفاوتًا جديدًا داخل المجتمع المحلي ذاته. كما أن هذا الحراك حفز على إعادة إنتاج الذاكرة الجماعية، ليس فقط من خلال السرديات الدينية، بل عبر الممارسات الاقتصادية المرتبطة بالحج مثل الصناعات التقليدية والهدايا الدينية والتي لعبت دورًا في توطيد الشعور بالانتماء للمدينة كمركز روحي وتجاري في آن معًا.

- ظهرت توترات أحيانًا بين المجموعات الدينية، خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية أو السياسية. هذه التوترات كانت تعكس الصراعات على الموارد والنفوذ، حيث كان الوضع الاقتصادي والسياسي يؤثر بشكل كبير على العلاقات بين الجماعات المختلفة. في الأوقات التي كانت تشهد فيها المنطقة ضغوطًا اقتصادية أو تحولات سياسية، كان من السهل أن تتصاعد الخلافات بين الطوائف الدينية بسبب التنافس على المكانة والحقوق داخل المجتمع، مما يعكس هشاشة التوازن الاجتماعي في مثل هذه الفترات.

3. العمران والهندسة المعمارية

- شكلت المشاريع العمرانية العثمانية في القدس، كإعادة بناء السور وتجديد الحرم الشريف وكنيسة القيامة أدوات سلطوية تهدف إلى ترسيخ الحضور السياسي والديني للإمبراطورية في المدينة المقدسة. فهذه المشاريع لم تكن محض تدخلات معمارية، بل حملت دلالات رمزية كثيفة أعادت إنتاج الفضاء كوسيط لتمثيل القوة والسيادة. بناء السور، مثلًا، لم يقتصر على وظيفة دفاعية، بل حمل بعدًا أدائيًا يُظهر الدولة العثمانية كحامية للمقدسات ومهندسة للنظام الديني والاجتماعي. هذا الفعل العمراني ساهم في إنتاج الفضاء، أي كأداة لصياغة العلاقات الاجتماعية وتوجيه السلوكيات ضمن إطار رمزي مرسوم سلفًا. في السياق ذاته، أسهمت التجديدات العمرانية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في إعادة تأطير الممارسات الدينية اليومية، سواء من حيث تنظيم الحشود أو تحديد نقاط الدخول والخروج أو حتى إعادة ترتيب المشهد البصري للمدينة، بما يعيد صياغة العلاقة بين الفرد والمكان بوصفه حيزًا مقدسًا ومراقبًا في آن. هذه التحولات العمرانية تركت أثرًا ملموسًا في علاقة المجتمعات المحلية بالمكان، حيث لم يعد الفضاء المقدسي فقط فضاءً طقوسيًا، بل صار محكومًا بمنطق الدولة الحديثة الذي يُدخل أدوات جديدة من الضبط والتنظيم والتمثيل البصري، فتحول الحيز المقدس إلى مسرح تتقاطع فيه القوى الدينية والسياسية والاجتماعية. بالتالي، لا يمكن قراءة هذه المشاريع خارج سياقها الإمبراطوري الأوسع الذي كان يسعى إلى تثبيت الشرعية العثمانية في لحظة من التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، مستخدمًا المعمار كوسيط للتواصل مع الذاكرة الجمعية والهويات المحلية.

- يشكل بناء الخانات والأسواق والحمامات العامة في القدس انعكاسًا للنموذج العثماني في تنظيم الفضاء الحضري بما يخدم الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع، ويُجسد الفهم الإمبراطوري لدور المدينة كمجال معيش ومقدس في آن. هذه المنشآت لم تكن مجرد بنى وظيفية، بل كانت حوامل ثقافية وأطرًا مادية لتجسيد نمط الحياة العثماني. الخانات لم تكن فقط أماكن للإقامة، بل فضاءات تفاعلية يتداخل فيها المحلي بالعابر، ويحدث فيها تبادل للسلع والمعارف والخبرات، ما يجعلها مواقع حيوية لإنتاج ثقافة اقتصادية هجينة تربط المدينة بشبكات تجارية أوسع. الأسواق كـسوق القطانين شكلت عصبًا اقتصاديًا واجتماعيًا، لكنها كانت أيضًا فضاءات شبه طقوسية، حيث يُمارس التفاوض وتُبنى علاقات الثقة وتُعاد إنتاج مفاهيم الشرف والسمعة والانتماء الطبقي أو الحرفي. هنا يُمكن أن نقرأ السوق بوصفه حيّزًا ثقافيًا وبقدر ما هو اقتصادي. أما الحمامات العامة، فهي تجسيد مادي لفكرة الجماعة والتنظيم الأخلاقي والاجتماعي للجسد. فهي أماكن للتطهر لا بمعناه الطقسي فقط، بل الاجتماعي، حيث تُبنى العلاقات وتُعاد صياغة الحدود بين الجنسين والأعمار والطبقات، ضمن فضاء منضبط لكنه حميم. وهذا يشير إلى كيف أن الدولة العثمانية تنظم اليومي والمألوف كجزء من مشروعها في إنتاج النظام الاجتماعي. بالتالي، تُظهر هذه المنشآت رؤية عمرانية متكاملة تسعى لتحقيق توازن بين البُعدين الديني والدنيوي وبين العام والخاص والمتحرك والثابت، ويمكن فهمها كممارسات مادية تجسد تصورًا عثمانيًا للمدينة ككيان عضوي يُدار من خلال توفير البنية التحتية التي تسهل العيش المشترك وتحافظ في الوقت ذاته على التسلسل الهرمي الاجتماعية.

4. الجوانب الاقتصادية

- شكل اقتصاد القدس نظامًا معقدًا يتداخل فيه المقدس مع المادي، حيث اعتمد بشكل كبير على تدفقات الحجاج والتبرعات الدينية، ما جعل المدينة جزءًا من شبكة اقتصادية رمزية عابرة للحدود. لم تكن القدس مجرد مركز ديني، بل أيضًا عقدة في منظومة اقتصادية تعتمد على الزائرين كمستهلكين للسلع والخدمات وعلى الأوقاف الإسلامية والمسيحية، كمصادر تمويل مستمرة ومستقرة بصفتها مؤسسات اقتصادية اجتماعية، لم تكن فقط أدوات لتمويل المؤسسات الدينية، بل لعبت دورًا محوريًا في دعم البنية التحتية الاجتماعية كالمدارس والمستشفيات والتكايا والحمامات وحتى بعض الأسواق، فهذه الأوقاف ساهمت في خلق نوع من الاقتصاد الأخلاقي يرتبط بفكرة الثواب والصدقة، لكنه في الوقت ذاته يحافظ على حركة المال والموارد داخل نسيج المدينة. هذه الديناميكيات الاقتصادية أعادت تشكيل العلاقات الاجتماعية بحيث أصبح للزوار سواء كانوا حجاجًا أو متبرعين مكانة ضمن الفضاء المقدسي، كما شكلوا عنصرًا مهمًا في التوازن بين السكان المحليين والسلطة. إذ كانت استضافة الحجاج وخدمتهم والتفاعل معهم، مصدر دخل ورأس مال رمزي للسكان وفي ذات الوقت عنصر مراقبة وتنظيم من قبل السلطة العثمانية التي سعت لضبط هذه الحركة لضمان الاستقرار. هذا النمط الاقتصادي القائم على التدفقات الدينية ساعد في الحفاظ على شكل من الاستقرار الهش، حيث إن ديمومة النشاط الاقتصادي كانت مرتبطة إلى حد بعيد باستمرارية الحج والوقف وهو ما يجعل من القدس مثالًا غنيًا لتحليل العلاقة بين الاقتصاد الرمزي والمقدس والسلطة.

- أدى تزايد النفوذ الأوروبي في القرن التاسع عشر إلى تغييرات ملحوظة في النشاط التجاري والهجرة اليهودية. ساهم التدخل الأوروبي في تعزيز التجارة مع أوروبا، مما أدى إلى تحول اقتصادي في المنطقة. في الوقت نفسه، كان هناك تزايد في الهجرة اليهودية إلى فلسطين نتيجة للدعم الأوروبي، خاصة بعد الحركة الصهيونية، مما أثر على التركيبة السكانية والاجتماعية في المنطقة. هذه التغييرات أدت إلى تحول في العلاقات بين الجماعات المختلفة وتشكيل هويات جديدة في سياق التفاعلات الثقافية والسياسية.

5. التأثيرات الثقافية والهوية

- جسدت القدس العثمانية نموذجًا معقدًا للتفاعل الثقافي، حيث لم يكن الحضور العثماني مجرد فرض لنمط خارجي، بل انخرط في علاقة جدلية مع التراث المحلي نتج عنها أشكال هجينة من الحياة اليومية. هذا التفاعل الثقافي لم يلغ الخصوصية العربية للمدينة، بل أوجد تراكبًا بين المحلي والعثماني ظهر جليًا في تفاصيل الحياة اليومية. في المطبخ، نشأت أطباق وأساليب طهي تمزج بين المكونات المحلية والذوق العثماني مثل استخدام التوابل وأنماط تقديم الطعام في الولائم، وفي اللباس، يمكن رصد تأثر السكان المحليين بالأزياء العثمانية من حيث القصات والأقمشة مع بقاء عناصر تقليدية عربية تُعبر عن الانتماء المحلي. أما في العادات الاجتماعية كالاحتفالات وطقوس الضيافة وحتى لغة التخاطب فنجد انزياحات دقيقة تشير إلى تفاعل ثقافي مستمر، ليس مفروضًا، بل متبادلًا. هذا التفاعل الثنائي الاتجاه أفضى إلى تشكل وعي جمعي جديد، لا يرفض الوافد ولا يذوب فيه بالكامل، بل يعيد إنتاج الهوية الثقافية ضمن مساحات التفاوض. الهوية هنا ليست ثابتة، بل مُعاد تشكيلها باستمرار عبر التعايش والمحاكاة وأحيانًا التهجين وأحيانًا المقاومة الصامتة.

هذه الأنماط الهجينة تشكّل ما يمكن تسميته بـالحداثة الملتبسة التي لا تسير في خط مستقيم من التقليد إلى التغيير، بل تعبر من خلال محطات من التأقلم والتعديل والمقاومة الناعمة، وهو ما يجعل من القدس العثمانية مثالًا غنيًا لتحليل كيف تُنتج المجتمعات المحلية هوياتها في ظل سلطات إمبراطورية دون أن تفقد خصوصيتها.

- برزت في القدس العثمانية هوية جامعة تزاوجت بين المكون العثماني السياسي والإرث الإسلامي والأصالة العربية. تفاعلت هذه العناصر لتخلق كياناً ثقافياً مميزاً تجلى في العادات اليومية والممارسات الدينية وأنماط العيش المشترك. ظلت هذه الهوية في حالة تحول دائم حافلة بالتوتر الخلاق بين السلطة المركزية والخصوصيات المحلية وبين مختلف الجماعات الدينية التي شكلت نسيج المدينة الاجتماعي.

6. التحولات في نهاية العهد العثماني

- شكلت المرحلة التي أعقبت انهيار الإمبراطورية العثمانية نقطة تحول في البنية السكانية والسياسية للقدس وفلسطين عمومًا، حيث أدّى تزايد الهجرة اليهودية تحت مظلة الدعم الأوروبي إلى اختلالات في التوازنات الديموغرافية والاجتماعية، ما ساهم في إعادة تشكيل الحقول الرمزية والواقعية للعلاقات بين الجماعات المختلفة. الهجرة اليهودية، لم تكن مجرد حركة سكانية، بل جاءت محملة برؤى أيديولوجية واستيطانية، ما يعني أنها لم تدخل في النسيج القائم بشكل سلس، بل أنتجت إعادة تفاوض حادة على مفاهيم مثل الانتماء والملكية والهوية، في هذا السياق، تغير تصور الأرض ذاتها من فضاء مشترك متعدد إلى فضاء محل نزاع وتنافس على الرمزية والسيطرة. أما التدخل الأوروبي فكان عاملًا إضافيًا في زعزعة التوازن، حيث عملت القوى الاستعمارية على إعادة ترسيم الحدود السياسية والذهنية لا فقط الجغرافية من خلال البعثات التبشيرية، والمؤسسات التعليمية والدعم الدبلوماسي للهجرة اليهودية، أُعيد إنتاج فئات جديدة من النخب وأدخلت أنماط جديدة من المعرفة والإدارة أعادت رسم الفضاء الاستعماري على حساب الأنماط التقليدية للإدارة العثمانية. كل ذلك ساهم في تفكك البنية الاجتماعية التي كانت رغم تراتبيتها متماسكة نسبيًا في ظل التنظيم العثماني، أصبح الانتماء الطائفي والعرقي أكثر بروزًا وتحولت الهويات إلى مواقع مقاومة، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة التوترات بين المجموعات المحلية من عرب ويهود مسلمين ومسيحيين وتقليديين وحداثيين. ما نراه هنا هو تفكك تدريجي للنظام الرمزي الذي حكم المدينة لقرون واستبداله بنظام جديد أكثر تصادمية وأقل تسامحًا مع الغموض والهويات المركبة. هذه اللحظة ليست فقط بداية الصراع السياسي الحديث، بل لحظة ميلاد هش لهويات جماعية تُبنى في ظل الأزمة.

- يعكس الجدل المستمر حول إرث العثمانيين في القدس وفلسطين تراكبًا معقدًا بين الذاكرة الجماعية والسياسة المعاصرة والتجربة الاجتماعية التاريخية، حيث تختلف تمثلات الحكم العثماني بحسب الموقع الاجتماعي والانتماء الديني والخطاب الأيديولوجي. بالنسبة للبعض، يُنظر إلى العثمانيين بوصفهم حماة للنظام الديني، إذ حافظوا على نوع من التوازن بين الطوائف من خلال نظام الملل الذي أتاح قدرًا من الحكم الذاتي للجماعات الدينية وضمن استمرار الممارسات الشعائرية التقليدية. هذا التصور يُستدعى غالبًا في سياقات تُعبر عن حنين إلى نماذج تعددية مرنة في مواجهة صيغ الدولة القومية الحديثة الأكثر صرامة. في المقابل، هناك من يرى أن السياسات الإدارية العثمانية، خاصة في مراحلها المتأخرة كانت مركزية ومقيدة وخلقت فجوة بين السلطة والمجتمعات المحلية والتنظيمات رغم طابعها التحديثي، فُهمت أحيانًا كأداة للضبط لا للتمكين وهو ما يُعيدنا إلى نقاش أوسع حول مفهوم السلطة الإمبراطورية وكيفية إدارتها للتنوع. هذا التباين في التقييمات لا يعكس فقط قراءات مختلفة للماضي، بل أيضًا طرائق متعددة في بناء الهوية سواء كانت هوية دينية أو قومية أو محلية، فبعض الجماعات قد تستدعي الإرث العثماني كمصدر شرعية ثقافية أو دينية، بينما ترفضه أخرى باعتباره رمزًا للتهميش أو الهيمنة.